四川新聞網-首屏新聞成都3月4日訊(四川新傳媒集團全國兩會特別報道組記者 謝川霞 周瓊 楊譯焮 攝影報道)有機氟材料,這個看似陌生又拗口的化學材料,用武之地其實就在我們身邊。小到纏水管的生料帶、沖鋒衣里的防水材料,大到新能源汽車、互聯網通訊等新興領域都有它的身影。

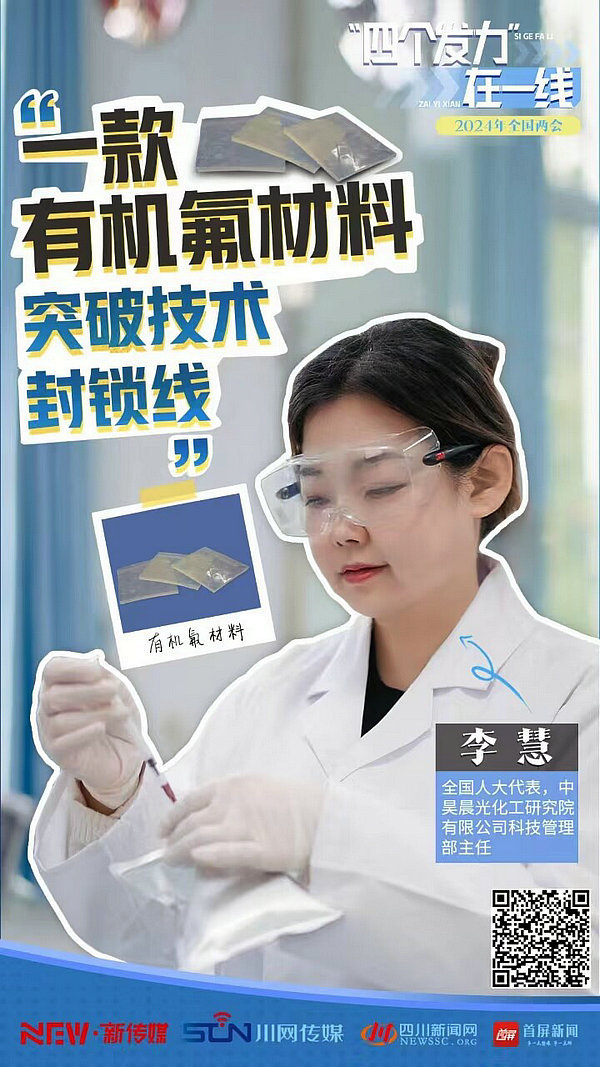

全國人大代表李慧就職的中昊晨光化工研究院有限公司,是國內最早從事化工新材料研制生產的骨干企業之一。他們,是如何讓“有機氟”這個上個世紀40年代就被發現的化工材料,搖身一變成了高端市場的“爆款”搶手貨的呢?

撥開“煙霧”

突破有機氟材料技術封鎖線

說到有機氟材料,這名科研一線的代表便打開了話匣子。李慧告訴記者,在材料科學領域,微觀結構與宏觀性能之間存在必然聯系,但是兩者之間橋梁被“煙霧”籠罩著,“我們現在做的工作就是把這個‘煙霧’撥開。”

“一開始,我們就是瞄準科技創新和科技成果轉化的發展需求,通過集中優勢資源突破有機氟材料的關鍵核心技術。”李慧說,在研發的過程中,遇到了不少難題。例如,在前期技術攻關時,始終沒有解決過某一核心指標。團隊的科研人員通宵達旦、廢寢忘食,可以說是“釘”在現場,有的科研人員會在半夜起身將腦海中閃現的靈感記錄下來供第二天討論,甚至還有的半夜直奔公司開展實驗。“為此,我們經過理論推導和連續上百批次驗證,終于將難關攻克。”

李慧在實驗室工作

“有機氟”,這個上個世紀40年代就被開發出來的材料,從此以高附加值高端產品的姿態進入了互聯網通訊、新能源、電子等新興領域,并助力這些領域的高速發展。

有機氟材料創新突破,讓晨光院的“訂單”絡繹不絕。近年來,承接了國家級科研項目10余項,新增發明專利100余件,科技轉化實現新產品收入占企業營收近40%。“我們不僅在有機氟材料領域取得關鍵進展,還突破技術封鎖線,打通全產業鏈條。”李慧自豪地說道。

化解“矛盾”

打破傳統團隊組建模式

取得這樣的顯著成績,與科技創新和科技成果轉化同時發力分不開。在李慧看來,過去,企業高度依賴低水平重復的經驗性試錯,創新產品要抵達“金字塔尖”,對理論、原理的深入研究較為欠缺;科研院所和高校離產業遠,對瞬息變幻市場信息把握落后,科技成果轉化周期較長。這對矛盾,正是科技成果轉化的瓶頸之一。

如何化解這對“矛盾”?李慧認為,人才培養是關鍵。

“晨光院高性能氟材料創新團隊就是一個很好的例子。”李慧告訴記者,在這支隊伍里,不僅有參與技術研發的生產人員、為生產保駕護航的研發人員,還有“用技術說話”擔任銷售的科研人員。“他們打破傳統的項目團隊自上而下選拔方式,采取自由組合和團隊招募相結合,構建起‘高分子鏈式’柔性團隊,讓技術研發、產品生產與市場銷售無縫對接。”

有機氟材料(氟橡膠生膠)

除此之外,晨光院還與高校深度綁定,建立起柔性引才機制,“所謂柔性引才,就是邀請大學教授到企業兼任工程師,我們讓教授去到企業任職,通過‘企業出題,高校答題’的方式,把高校院所的創新力轉化為企業的生產力,助力科技成果轉化。”

無獨有偶。讓李慧欣喜的是,除了自己的研究院正在“破題”之外,在積極探索“院校+企業”這一合作模式的,逐漸增多。去年,在蘇州工業園區調研時李慧發現,園區有不少成功轉化的創新成果就來自科研院所、高校。

李慧接受記者采訪

“但目前對科技創新人才的關注與培養還遠遠不夠。”李慧說,針對在川南地區科技創新人才培養存在的堵點,在此次全國兩會上,她將提出在川南創建國家級人才管理改革試驗區等相關建議。“我建議,可以集中力量打造一批產教融合實訓基地、科技創新基地、全國創業孵化示范基地等,依托成渝兩地高校、科研院所、優質企業,加快產學研成果孵化進度,將科技成果反哺區域經濟社會建設。”

編輯:郭成