譚德政紀念園

市民參觀譚德政紀念園

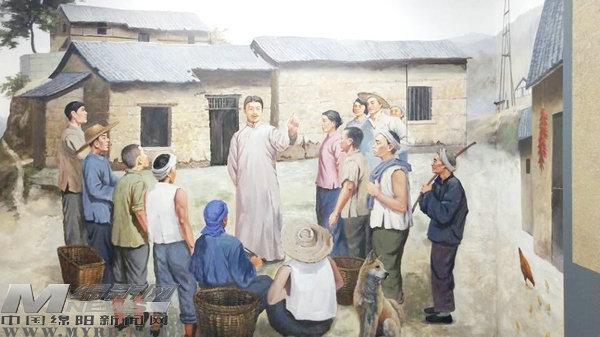

展館里用圖畫講述譚德政革命歷史

采訪地點:

涪城區豐谷鎮譚德政紀念園

紅色記憶:

譚德政烈士是原綿陽縣第一位共產黨員,是綿陽縣第一個紅色據點創辦者,黨的外圍組織涪波社創辦人之一,土地革命時期綿陽地方學運、農運領導人。譚德政先后任中共成華區委宣傳員、中共四川省委宣傳部主任(部長)兼成華南區區委書記等職,組織領導工運、學運,主持省委機關報《四川曉報》的編印發行工作。1933年10月,因叛徒出賣被捕犧牲,年僅28歲。

□綿陽日報社融媒體記者 劉毅 鄧勇 劉晏男 實習生 李岷蔚 文/圖

“譚德政是我們的英烈,他的精神是我們不斷前行的源源動力……”近日,組織支部黨員在譚德政紀念園重溫入黨誓詞的四川萬靈通網絡科技有限公司黨支部書記杜程介紹。

譚德政紀念園位于涪城區豐谷鎮清水村,6月30日完成改造提升。“譚德政烈士是大革命時期和新民主主義革命時期綿陽最有影響力的革命烈士之一,也是綿陽紅色文化的一張重要名片。”涪城區委組織部主持黨史工作的部務委員楊劍說。

思想堅定 投身革命浪潮

譚德政紀念園里設有譚德政烈士事跡陳列室。陳列室的工作人員介紹,譚德政又名譚拱辰,化名覃道生,是原綿陽縣第一位共產黨員,是綿陽縣第一個紅色據點創辦者。譚德政先后任中共成華區委宣傳員、中共四川省委宣傳部主任(部長)兼成華南區區委書記等職,組織領導工運、學運,主持省委機關報《四川曉報》的編印發行工作。1933年10月,因叛徒出賣而被捕。面對敵人威逼利誘始終堅守黨的秘密,英勇就義,享年28歲。

1905年5月,譚德政出生于原綿陽縣楊家鄉一個叫三座墳的地方,2歲時隨全家遷到綿陽縣關帝鄉三聯村(今豐谷鎮清水村)。譚德政小時候特別喜歡聽老人講三國、水滸等故事,幼小的心里種下了嫉惡如仇、行俠仗義的種子。1923年,譚德政以優異成績從綿陽縣立南街小學考入江油龍綿師范學校。“就是在這里,譚德政開始投身革命浪潮。”豐谷鎮黨委副書記張金蓉說。龍綿師范學校的學生大都是窮苦人家的子弟,思想進步,傾向革命,對腐朽的封建制度和軍閥混戰的黑暗現實十分不滿,具有開展革命活動良好的群眾基礎。

進入龍綿師范后,思想活躍的譚德政如魚得水,在張秀熟、賴鳴柯、章璞、姚次恭等人引導下,積極投身革命運動,并表現出了高昂的革命熱情和出眾的活動能力。大革命的激流沖擊著譚德政年輕的心,同時他也看到盤踞一隅的四川軍閥連年混戰不休,帶給四川人民的深重災難。他懷著尋求救國救民真理的熱望,經常向進步教師求教。

1925年11月,川西北國民黨黨務指導員袁詩蕘委托姚次恭、章璞籌備國民黨(左派)龍綿師校區分部,譚德政成為籌備人之一,具體負責籌備工作,并組建起“龍綿師范學校勤工儉學隊”,組織師校同學利用周末到江油縣城和附近鄉場,向廣大群眾講解孫中山的新三民主義,宣傳反對帝國主義、封建制度、軍閥,聯俄、聯共、扶助農工,平均地權、實行耕者有其田的革命綱領。1927年初,譚德政加入了中國共產主義青年團,年底轉為中共黨員。

四一二反革命政變后,按照中共綿竹縣委指示,譚德政等人把一部分青年組織起來,成立了“三民主義研究會”,學習時事,研討革命理論。在研究會的討論活動中,譚德政從大革命失敗中認識到,革命必須依靠工農大眾的力量。他提出了到農村、下工廠、進兵營去宣傳鼓動,喚醒民眾共同革命的主張。隨著白色恐怖的加劇,研究會不能公開活動,譚德政、鄒鳳平、趙利群等研究會骨干商議成立一個秘密進步團體,組成黨的外圍組織。經過深思熟慮,這個組織取名為“涪波社”,意為一是要像涪江的波濤一樣不斷前進,英勇戰斗,二是要將該社沿涪江發展到各地,在川西北廣播革命火種。“龍綿師校的革命活動逐漸活躍起來,涪波社組織也迅速發展,先后發展社員30多人,成為黨領導下的一個戰斗團體。”陳列室的資料顯示。

滿腔熱血 播撒革命火種

1928年1月,譚德政畢業后回到家鄉,在左家巖百池口(今經開區松埡鎮)一所新建的學堂任校長,取名為日新小學。他聘請涪波社社員馮希賢、李傳璽等到學校任教。2月,中共四川省委在日新小學設立秘密通訊處,這是綿陽縣第一個紅色據點。從此,譚德政以日新小學為據點,廣泛開展革命活動。通過中國共產主義青年團在教師中組織讀書會,在學生中秘密組建兒童團,創辦油印小報《鶯鳴報》《真理報》,又郵訂了《鴨綠江》《漢江潮》等進步書刊,在全校學生中宣傳革命思想。

1929年秋,中共四川省委派巡視員鞠懷安到綿陽指導工作,譚德政安排他擔任日新小學訓育室主任,以教師身份為掩護,指導開展革命活動。按照中央指示精神,譚德政和同志們到附近的鹽場、農村中開展工農運動,舉辦了工人夜校和農民識字班,發動群眾反對帝國主義,鼓動鹽工先進骨干組織鹽坊工人進行罷工斗爭、反抗軍閥和土豪劣紳。1929年冬,經過對涪波社社員馮希賢的考察,黨組織發展了他入黨,學校有了三名共產黨員,組建了中共綿陽特支,隸屬四川省委領導,鞠懷安任書記,并指導川西北綿陽軍支工作。黨組織在日新小學開展了一系列革命活動,在綿陽的知識分子和工農群眾中擴大了革命影響,為黨組織的發展壯大準備了骨干力量,也給當地反動軍閥統治造成嚴重的政治威脅,引起了當地反動派的恐懼和土豪劣紳的仇視。1930年6月的一個晚上,屯殖司令部突然派兵包圍日新小學,逮捕中共黨員和進步教師。譚德政巧妙躲過敵人抓捕,前往成都繼續革命。

譚德政到成都后,根據組織安排,以印刷職業為掩護繼續從事地下斗爭。先后任中共成華區委宣傳員、中共四川省委宣傳部主任(部長)兼成華南區區委書記等職,組織領導成都地區工運和學運,并主持編印發行省委機關報《四川曉報》,揭露國民黨反動派的丑惡面目,宣傳黨的主張和革命思想,喚醒民眾

的覺醒。他化名覃道生,蓄起八字胡,經常裝扮成商人、教師、算命先生,瞞過敵人,領導成都黃包車、獨輪車、生縐、長機、骨角、機修等行業工人開展各種反帝、反封建、反壓迫、反剝削的斗爭,建立黨的組織。

譚德政和藹可親的態度和引人注目的八字胡給人留下了深刻的印象,工人都親切地稱呼他為覃胡子。日子一久,人們只知道他叫覃胡子,而不知他的真實姓名。

紀念園的一面墻上,有這樣一幅油畫。畫面上講的是譚德政被捕后就義的故事。1933年9月,中共成華南區區委交通員叛變。10月,譚德政在一次接頭中中彈被捕。譚德政視死如歸,在各種酷刑的折磨下,以生命和鮮血來保衛黨的機密。譚德政就義那天,沿途群眾憤怒斥責反動派,高呼“共產黨萬歲!”“中華蘇維埃萬歲!”“工農紅軍萬歲!”等口號。刑場上,敵人用槍口對準譚德政并逼令他跪下,譚德政堅決不跪,對敵人怒目而視,席地而坐,從容就義,犧牲時年僅28歲。

記者手記

傳承初心砥礪奮進

譚德政的生命永遠定格在了年輕的28歲,但是他的革命精神卻激勵著后人勇往直前。

在譚德政紀念園里,專門設立了一個單元,主要展示涪城區的發展。這個單元的開始部分這樣寫道:譚德政英勇就義,壯志未酬,在他和其他革命先烈精神的感召和影響下,涪城區(綿陽縣、綿陽市<縣級>、市中區)黨組織團結帶領涪城人民前赴后繼、披荊斬棘、奮勇前行,把革命先輩開創的偉大事業不斷推向前進,經歷土地革命的風暴、抗日戰爭的烽火、解放戰爭的硝煙,并于1949年12月21日迎來解放,開啟涪城歷史新紀元。自此以后,在黨的堅強領導下,一代代涪城人積極投身社會主義革命建設和改革事業,涪城發展和人民生活發生了翻天覆地的變化。1992年10月正式建區后,涪城逐步邁入發展快車道,特別是進入新時代以后,涪城區堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全區人民攻堅克難、持續奮斗,全面建成小康社會,開啟新征程。

二十世紀初期的中國,風云激蕩。“五四運動”的狂飆,開啟了綿陽人民思想的閘門。1921年中國共產黨誕生后,綿陽的先進知識分子開始尋求救國救民的真理,宣傳和傳播馬克思主義。譚德政在就讀龍綿師校期間,在張秀熟等人影響下,經過革命洗禮,逐步成長為一名堅定的馬克思主義者,并于1927年加入中國共產黨,成為綿陽縣第一個中國共產黨黨員,不斷擴大馬克思主義的傳播,不斷開展革命工作,領導四川和綿陽的工運、學運……在日新小學建立了綿陽縣第一個紅色革命據點。

驅車行駛在通往譚德政紀念園的水泥路面上,滿眼欣欣向榮的景象。一棟棟小洋樓掩映在蒼翠之中,荷塘、水果園子、鮮花園子……沿途人們臉上洋溢著歡快的笑容,這幸福生活,來之不易;這幸福生活,也正是先烈們拋頭顱灑熱血時的愿景……

編輯:李志